《蛤蟆先生去看心理師》身體會長大但內心可能還是一位小孩!

在讀了幾本關於自我成長和自我治療類型的書籍,我開始花更多時間來了解自己,學習了解自己的情緒變化和改變一直以來用悲觀負面的視角看待事情。而我開始感覺到變化就是在我前幾天去工作的路上的時候,有兩組不同的路人向我問路。有時候當我一走到月台,捷運就到了;或者是當我在路上的時候是完全沒有下雨的跡象,我一到家後,就開始下起大雨了。(平常不會有這種事情發生的,感覺像是我的磁場變好了,散發滿滿正能量,哈哈哈!)我覺得我的生活變得更幸運了,不管是因為吸引力的法則,還是因為我用比較正面的態度來看待事情從而更好察覺到生活中的小確幸,我都很慶幸我看到自己人生的改變。我也希望各位現在收聽的你也感受到生活的小確幸,看到世界的絢麗繽紛的色彩,而不是1950年代的那種黑白灰的電視螢幕。

今天我想分享的书就是《蛤蟆先生去看心理师》,这本书相当出名,是取材自英国童话《柳林中的风声》。我是没看过这本童话,我小时候看的都是数码宝贝和宝可梦,然后我是数码宝贝派的,那时候看到亚古兽进化到战斗暴龙兽,帅爆! 哈哈,不知道是否有人是跟我一样是数码宝贝的粉丝吗?留言让我知道!這本書是以童話的故事和角色,結合心裡學的一個作品。書中的用詞簡單,是以聊天諮商的方式來探討溝通分析心理學。什麼是溝通分析心理學?我個人理解是以引導和溝通為媒體來探討自我狀態,而達到對於現有的生活方式做出改變。這個理論基礎有部分源自於佛洛伊德的心理動力學理論 (Psychodynamics theory),我之後也會在分享裡提到。作者是羅伯。狄保德,畢業於劍橋大學塞爾文學院,曾任教於英國亨利商學院,是一位經驗豐富的心理學研究者和臨床實踐者。他的兩本書《諮商技巧》和《組織的心理分析》都是英國蠻有知名度的心理學類教科書。(在我還沒分享之前,先聲明我所分享的觀點和內容都是我對書的理解和對於心理學淺白的了解而作分享。我所分享的內容有可能有出入或錯誤的部分,畢竟我不是心理學相關的科班出身,而且心理學是一科博大精深的課題,所以歡迎大家分享你的看法,我們理性討論。)

《蛤蟆先生去看心理師》故事情節

書中的主角是蛤蟆先生來自一個富裕的家庭,所住在的蛤蟆莊園是一個很大且裝飾豪華的莊園,有非常漂亮的花園,最外圍還有馬廊和其他的建築物。單單這段形容,就能想像蛤蟆先生是多麼有錢。他是一位喜歡探討新事物的角色,總是對新的事物充滿熱情,同時間也很快對事情感到厭倦。在故事中他非常痴迷於汽車,買了很多輛車,經常飆車和危險駕駛導致許多交通事故,最後他因為魯莽駕駛而被警方逮捕,並被判入獄。他非常不適應獄中的生活並且悔恨自己的行為。透過獄警女兒的幫助,他偽裝成洗衣婦成功逃獄。他越獄回到家中,發現他的豪宅被黃鼠狼佔據。於是,他與他的朋友制定了一個計劃,然後成功地奪回了它的家。這是故事內容是來自英國童話《柳林中的風聲》。《蛤蟆先生去看心理師》是說蛤蟆經歷這些事情之後,因為對人生的迷茫以及缺乏人生目標,而長時間處於憂鬱沮喪的情緒中,在他的朋友的鼓勵下,前往拜訪心理師,透過十次諮商,一步步了解自己的情緒的由來,開始探討自己內在的聲音以及感受,最後走出沮喪的泥潭,過上嚮往的生活。在諮商當中,心理師提出了許多有趣的觀點和內容。

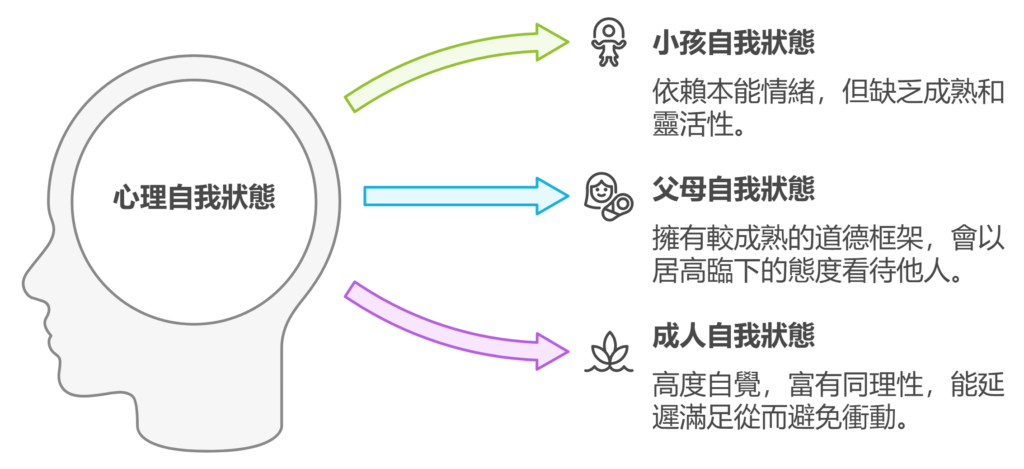

心理自我狀態

在書中,作者是以心理師的角色在書中提出我個人覺得蠻重要的理論,那就是心理自我狀態。它主要有三種類型,分別是小孩,父母和成年人。書中說到我們會以這些自我狀態來看待事情和回應事情。這裡我想強調的是我們不會只是有一種自我狀態,我們是同時間擁有幾種自我狀態。在不同的情況下,我們會以不同的狀態做出不同的反應。好比如說書中的蛤蟆先生小時候很想獲得父親的認可而導致做出比較出格的事情,這反映了他內心的小孩狀態在尋求父親的安慰和認同。當事情出錯時,他會感到內疚和自責,責怪自己為什麼把事情搞砸,這也反映了他內心同時間是具有父母狀態,在責怪自己的衝動。說一個比較接近我們生活的例子,我們不難看到到某些人在職場上的性格和在家庭的性格完全不同,有些人在職場上叱吒風雲果斷冷靜,但回到家就是個乖寶寶,或是在工作上一直附和同事,回到家就變成傲慢的統治者。此外,我想強調的是我們會因成長背景而塑造我們的人格或是自我狀態的比例,但這本書想表達的是,我們可以透過了解人格如何被塑造,然後對自己進行改變。

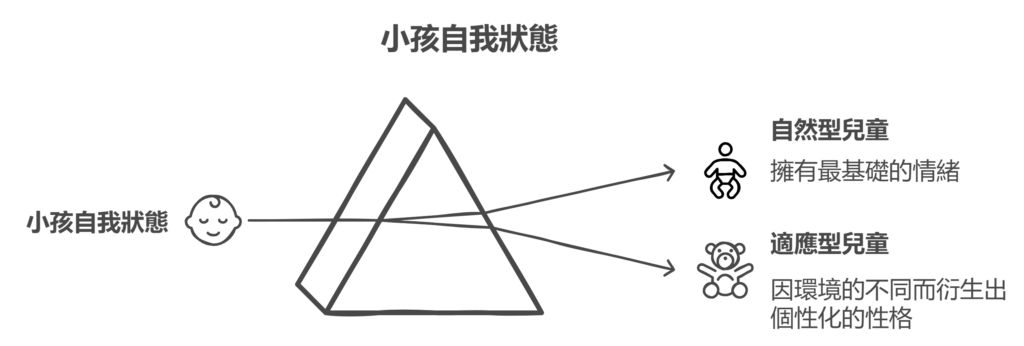

小孩自我狀態

在小孩狀態當中有兩種類型,一種是自然型兒童,它擁有最基礎的情緒例如快樂,傷心,憤怒和恐懼,這些不用學就已經擁有的情緒。當慾望被滿足就開心,不被滿足就傷心然後轉換成憤怒,遇到比自己強大的生物就感到恐懼。我個人覺得我們天生就擁有這些情緒很有可能是因為這些情緒有助於我們生存,讓我們人類這個物種在弱肉強的大草原下時刻以憤怒和恐懼保持警惕,讓我們祖先更有動力去獲取食物,這樣我們才能生存更久。

當小孩開始成長的時候,我們會因為環境的不同,不同的文化,不同的教育方式,而把基本的情緒融合調整,衍生出個性化的性格,這就是第二種狀態適應型兒童。我個人非常喜歡書中比喻的例子,基本的情緒就像是三原色,在不同環境成長的小孩,就會將三原色混合起來,產生出不同的顏色以符合當前的生活。在面對父母這個強大且無法離開的對象,小孩就會開始產生順從的行為,就像是附和父母的想法,做他們喜歡的事情以取悅他們,做錯了事情就道歉,透過這個方式來保護自己,避免受到父母的憤怒與傷害。在這個階段,小孩的人格開始被塑造,而這個人格將影響我們的之後的人生。

心理動力學理論

我想額外說說佛洛伊德的心理動力學理論,為什麼要說這個理論呢?

第一,這本書的理論有部分源自於佛洛伊德的理論,第二就是呢,我覺得每個心理自我狀態下都有心理動理論所提到的三個我,分別是「本我」,「自我」和 「超我」,只是不同心理狀態下,是不同的我為主導。以我對這個理論的淺白的理解,自然型兒童就像是心裡動理論所說的「本我」。本我就是擁有最基本的人性需求的我,它通常是在我們的潛意識當中,當我們的本我不被滿足的時候,往往我們都會陷入憂鬱,悶悶不樂的狀態中。

「超我」是指我們最理想化的自己,我們都想成為最理想的自己,但這並不容易,因為成為這樣的自己往往都要摒棄我們的慾望和原始的滿足,舉例來說,新聞報道某個富翁捐了一百萬,評論很多酸民就會批評他是守財奴,說如果他們是富翁就會捐更多。當事情發生他們的身上,往往他們就不會這樣想。他們就會想如果我把我大部分的財富捐了,我以後的生活怎麼辦?我的家人怎麼辦?我的豪宅跑車怎麼辦?這時候「本我」就會跳出來阻止超我這個想法。之前那些酸民之所以能侃侃而談的說把大部分的財富捐出去,是因為事情不是發生在他們的身上,所以可以站著說話不腰疼的用超我的標準來衡量,而不需為本我的慾望做負責。

「自我」是在我們開始了解世界的運作和規則下,開始檢視「本我」所提出的要求,開始在「本我」和「超我」取得平衡。舉例來說,小孩在超市看到汽水,「本我」會想馬上喝汽水以獲得及時的滿足,當媽媽說家裡有汽水,回家就可以喝了,「本我」當然不肯,結果小孩就會發脾氣鬧彆扭。這時候,如果媽媽馬上給他喝汽水,慾望被滿足,就不會鬧脾氣了。同時間,這也加強小孩的「本我」的塑造。如果媽媽堅持不給正在鬧情緒的小孩喝汽水,一直陪伴以及解釋給小孩聽。在多次這種情況後,小孩的「自我」就會成長, 以後再遇到這種情況,小孩可能會忍到回家才喝汽水,而不會在超市發脾氣。不是慾望不被滿足,而是因為自我,在衡量本我的要求和世界的規則(媽媽的話)而學會延遲滿足。

在佛洛伊德的心理動理論的視角下,適應型兒童的「本我」依然是主導,只是它的比例減低,而「自我」和「超我」比例提高,因為小孩開始理性思考,開始了解世界是如何運作,學習如何用對的方式來滿足自己的需求和慾望。

小孩心理狀態,像是佛洛伊德說的「本我」,追求自己的原始慾望。在面對強大的人,就像是父母的時候,他們會依賴和附和他們的要求以獲得保護和認可。

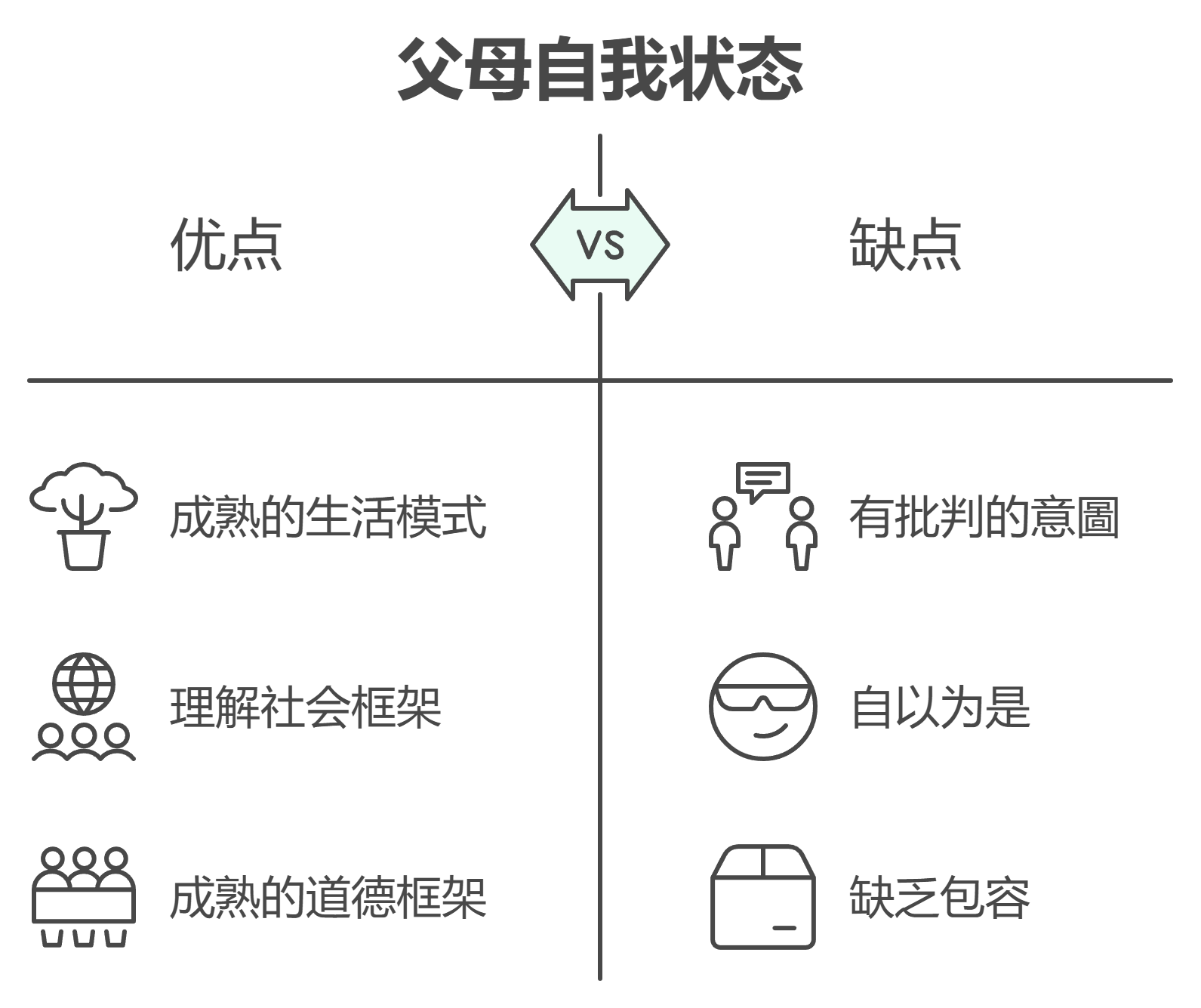

父母自我状态

在父母自我狀態底下,往往會以居高臨下的方式來看待其他人,認為任何跟他不同的生活方式都是錯的,而他的是永遠是對的。他們的言語行為上都微微散發著批判性質的動機。我相信大家在生活中都有遇到這樣的人,書中的老獾就是這種性格,永遠都批判蛤蟆先生的行為,更恐怖的是他時常拿蛤蟆先生與其父親做比較,就像是父母常拿別人家的小孩跟自己比,別人家的小孩都是最好的。你可能聽到這裡,覺得這自我狀態太糟糕了,你永遠不會想擁有這樣的人格,但我們往往都是以這個視角來審視自己。書中提到,沒有任何一種批評比自我批評更強烈,也沒有任何法官比自己更嚴苛,而且我們會為自己做出嚴厲的處罰並且這些懲罰和譴責有可能伴隨我們一生。

這麼恐怖的自我狀態,我們應該完全將它去除,對吧?但是這種狀態也有它的好處和優點。我說說我個人覺得父母自我狀態下的好處。他有一套相對比較成熟的生活模式,了解社會的框架和機制,擁有比較成熟的道德框架。就像書中的老獾,雖然他不懂如何以同理心來看待別人,但無可厚非的是他確實為一直為群體做出服務,他為地方會議和法院做出貢獻,讓這個社區變得更好。故事到最後老獾還被推選為下一屆議會候選人。

這種自我狀態是「超我」作為主導,以較高的道德標準來生活。往往他們會比較容易獲得別人的信任和尊重。 但是,這些人往往內心會比較空虛和缺乏喜悅,因為本我所訴求的原始慾望沒有被滿足。

父母心理狀態,像是佛洛伊德說的「超我」,擁有高道德的標準,追求符合社會和道德的標準而捨棄自己的慾望和滿足,會在道德製高點批評別人,希望別人改變。

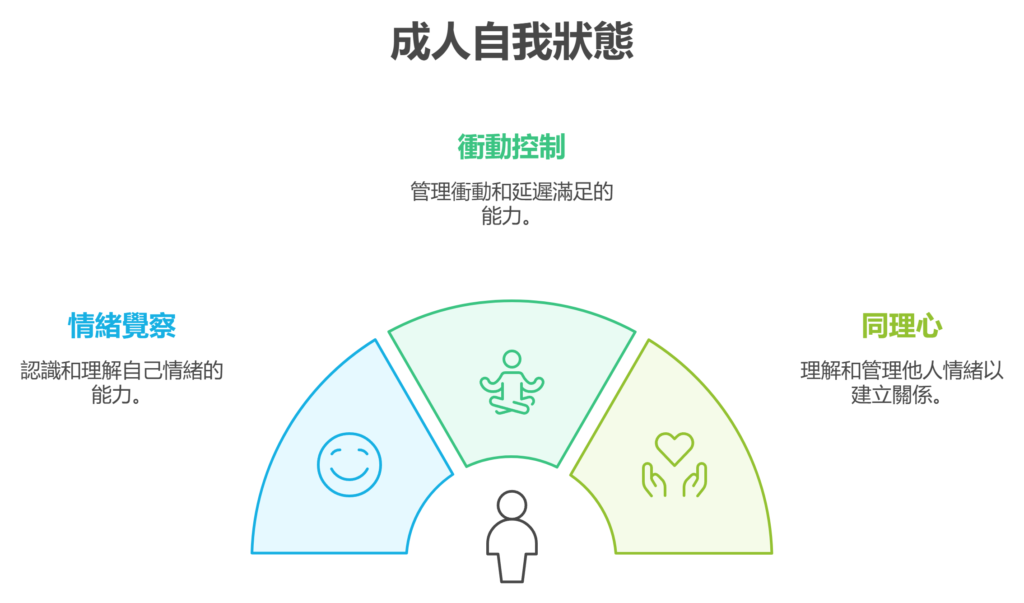

成人自我状态

人生就像是鐘擺,一邊是道德和社會的框架,一邊是原始的慾望。如何平衡雙方以達到符合道德框架之下,獲得開心富足的心情,這非常重要,也是作者想表達的成人心理自我狀態。那,到底什麼是成人心裡自我狀態呢?

用最簡單方式來說呢,就是中和小孩和父母的兩個狀態。既不會只專注在原始的情緒而導致墮入慾望的深淵,也不會只專注在道德的框架而犧牲自身的快樂和滿足。

成人自我狀態就是高度的自覺,了解自己內在的情緒並能加以控制,能管理好自己的情緒,能夠從負面的情緒走出來。這是非常重要的,有些人因為自卑或一些不好的事情發生,而無法從悲傷走出來;而有些人卻因為自我為中心而一直保持憤怒的狀態,對別人永遠都發脾氣。成人自我狀態就會檢視自己的情緒,不是說他們不會有負面的情緒,他們依然會悲傷,也會生氣憤怒的時候,只是他們能夠很快的察覺,讓自己只待在負面情緒很短時間,然後從中走出。

此外,他們也能控制衝動,延遲滿足,從而避免考慮不周的決定與行動。這就像是佛洛伊德的所說的「自我」,在開始了解世界的運作下,開始審視和平衡本我和超我的所提出的要求。他們會在多方面考慮後,做出符合「本我」和「超我」期待的決定。舉例來說,有些人會把賺到的錢全部花在買東西來讓自己開心,沒有任何的儲蓄來防範未來有可能出現的風險,一個成人自我狀態的人會把一部分的錢儲蓄起來,留一部分的錢來買自己喜歡的東西,這就是衡量本我和超我的訴求所做出相對應的決定。

最後,成人心裡自我狀態的人富有同理性,了解別人與處理別人的情緒,因而他們跟別人能建立良好的關係。因為他們有快速察覺自身的情緒,所以他們能夠同理別人的情緒並且處理別人的情緒,這能讓別人對他卸下防備,對他產生信任。而信任是我們這個時代最值錢的東西,比任何你所想到的東西都更難獲得,如果各位有興趣的話,我會做一些關於信任的內容。

成人心理狀態,像是佛洛伊德說的「自我」 ,平衡「本我」和「超我」的訴求而做出最好的決定,通常他們有高度的自覺,能夠控制自己情緒而且富有同理性。

如何改變這個比例和待在某個自我狀態的時間長度?

我個人覺得《被討厭的勇氣》就給出不錯的指引,就像是《被討厭的勇氣》所提到的目的論。目的論所說的你不去做改變不因為以往的經歷,而是你接受不了失敗。為什麼接受不了失敗?

因為失敗會帶來傷害,這傷害會讓處在小孩心裡自我狀態的我們盡全力的避開,因為這是一個不好受的感覺。目的論是強化成人自我狀態的能力來壓抑小孩自我狀態的訴求。事情都是一種機率,能失敗也能成功。我們要衡量哪個利益比較高。如果成功的好處遠大於失敗的壞處,就算是失敗會讓我們受傷,我們還是願意冒險嘗試。好比如說,我們是否要健康飲食和開始健身運動,吃垃圾食物和不運動更爽更開心,但健康飲食和運動能讓我們擁有更好的健康,擁有更好的身體,讓我們更自信,不會讓心愛的人擔心我們的身體狀況。還有很多列子好像是是否開始閱讀精進自己,是否離開舒適圈開始創業,等等。當我們看到長期的好處,這就能讓我們更好的挨過短期的痛苦。這樣我們才有機會過自己嚮往的生活,讓這輩子沒有遺憾。

此外,《被討厭的勇氣》所提倡的課題分離,我個人覺得也是一種能夠改變心裡自我狀態的比列和時間長度。課題分離是指,我們專注於自己能夠掌控的事物,不去幹預他人的課題,也不讓外人幹擾我們的課題。很多時候,我們會干涉別人的課題,覺得你應該這樣做,你應該那樣做,以前的我經常通過給予建議來獲取成就感,只關注期望他們按照我的建議行事。以前的我就是典型的父母心裡自我狀態,覺得別人不跟我的建議改變,就是他們的問題,不會同理別人的情緒和感受。

然後,許多人也會干涉我們的課題,在家庭中,父母可能出於對子女的好意,或是為了彌補自己的遺憾,介入子女的課題,導致子女感到被逼迫,從而產生負面情感。如果長時間允許被別人干涉自己的課題,也會讓自己開始依賴別人,開始做任何事情都是為了別人的肯定,就像是書中的蛤蟆,這讓我們長期呆在小孩心裡自我狀態,無法有效發展成人自我狀態。

透過學習和運用課題分離,我們不干涉別人課題,減少父母狀態。我們也不讓別人干涉我們的課題,透過了解自己,審視自身想要的東西,衡量長期與短期的利弊,不過多去符合別人的期待,而以自己的期待為主,好讓我們發展出成熟成人狀態,減低小孩狀態。

如果各位對《被討厭的勇氣》有興趣的話,我個人非常推薦各位去看一看我之前所分享《被討厭的勇氣》的內容。

結尾

讀完這本書呢,首先,我個人覺得這本書非常好讀,書中都是以蛤蟆先生和心理學家的對話來講解內容,所以讀起來不會讓你覺得像是科普書那麼澀口。很多時候我都會沉浸在蛤蟆先生的角色,因為蛤蟆先生就像是我們,以我們視角來問作者問題,而作者就像是心理師,一一解答我們的問題。因為這本書非常好讀,很多時候我都會把它當成故事書來讀,所以我會建議各位讀多幾次這本書,然後在每個蛤蟆先生所問的問題上嘗試連接自身的經驗和問題,我會覺得這樣更好的了解這本書的精髓。至少我是這樣做後,覺得自己吸收的更多,獲得的更多。 唯一覺得可惜的是呢,這本書花了很多篇章在解釋心裡自我狀態,但並沒有給出太多如何改變的方法。就如我前面說的,當我們了解這心裡自我狀態後,我覺得如何改變以達到更好的平衡才是更重要,不然我們理解之後卻無法改變,我們就只能妥協反而產生消極的想法。所以我覺得這本書可以搭配《被討厭的勇氣》,這本書讓你了解如何從小時候的經歷和解讀而產生如今你所擁有的心裡自我狀態的比列,而《被討厭的勇氣》就像是工具書,讓我們學習改變自身心理狀態的方法。

最後,我還是想說這些都是以我對心理學的理解和我所經歷的人和事物而對這本書的解讀。我所解讀和所相信的,未必是對的,也很大可能我的了解是錯誤的,我為此抱歉和非常願意接受各位理性的建議。我分享這些內容並不是希望大家全盤接受,只是希望我可以拋磚引玉,在這些課題上跟各位進行有效的討論,讓我們能夠更了解自己,更快的過上自己嚮往的生活。